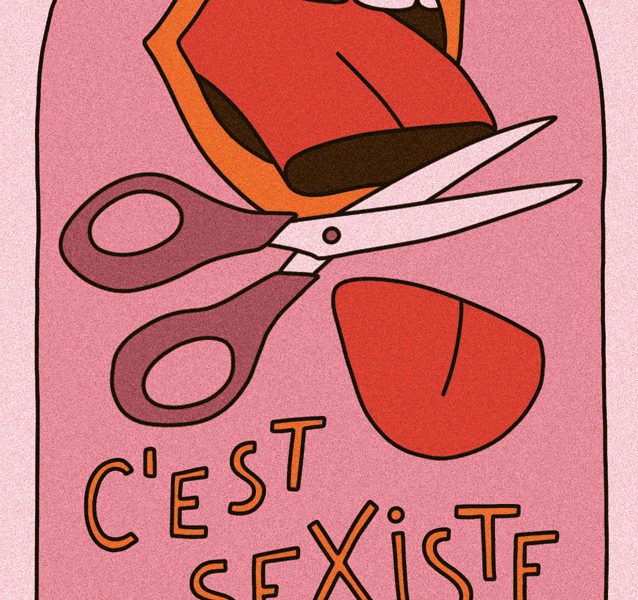

Le sexisme regroupe l’ensemble des croyances et des comportements individuels ou collectifs qui légitiment et maintiennent la domination des hommes cis sur les autres genres. Il se manifeste par des propos et comportements, des plus inoffensifs en apparence – appelé sexisme ordinaire – aux plus graves, tels que le viol ou le féminicide.

Des stéréotypes de genre

Le sexisme se base sur des stéréotypes pour perpétuer des rôles et attitudes genrés, différenciés entre hommes et femmes. Ces stéréotypes sont ancrés profondément dans notre éducation et sont présents à tous les niveaux de la société, que ce soit dans l’espace public, le travail, les loisirs, la vie politique, les institutions, les médias…

Ces stéréotypes, bien qu’infondés ou autoréalisateurs, continuent d’être ancrés dans nos cerveaux. Qui n’a jamais entendu dire que les femmes conduisent mal ? Pourtant, les faits montrent qu’elles provoquent bien moins d’accidents en conduisant tout autant, comme expliqué dans cet article des Décodeurs. Ou alors qu’elles sont bavardes ? Là encore, les études montrent qu’elles parlent autant — voire moins — que les hommes dans la sphère privée, et bien moins dans la sphère publique. Tout ceci est bien décrit et documenté dans l’article « Pour en finir avec le stéréotype de la femme bavarde » ou dans l’étude plus ancienne mais encore cruellement d’actualité « La répartition des tâches entre les femmes et les hommes dans le travail de la conversation ».

Le sexisme est systémique

Le sexisme ne consiste pas en des actes isolés, individuels et déviants, mais en des comportements répétés et structurels, profondément ancrés dans l’organisation de la société.

Pour reprendre un rapport du Collectif contre les violences familiales et l’exclusion (CVFE), le sexisme « émerge de plusieurs structures sociales qui sont interreliées et qui s’alimentent mutuellement. Il trouve ses racines dans des causes historiques, économiques, politiques et sociales. Il est généralisé et tenace, profondément ancré dans les comportements sociaux et dans l’organisation sociale. Il n’est ordinairement pas remis en cause et agit indirectement. Il est invisibilisé. Il est peu conscientisé et entretenu par les structures sociales et institutionnelles. Il s’élabore et se maintient à partir de lois, de politiques, de pratiques, de stéréotypes ou de coutumes prédominantes, dans toutes les sphères et à tous les niveaux structurels de la société, dans le secteur public ou le secteur privé. »

« C’est bon, c’est juste une blague ! »

#ouin-ouin #onpeutplusriendire #cetaitmieuxavant

Il y a une continuité entre les propos et comportements les plus anodins en apparence et les violences plus graves. Raconter ou rire à une blague sexiste peut ne pas sembler très grave en soi, mais une partie de sa violence réside dans son caractère répétitif et généralisé. Une blague sexiste n’est pas qu’une blague, elle s’ajoute à toutes celles qui l’ont précédées. Outre sa violence intrinsèque, elle légitime et fait perdurer une idéologie qui a des conséquences graves pour toutes les personnes sexisées.

Par exemple, les blagues sur les blondes perpétuent dans l’imaginaire collectif l’idée que les femmes sont moins intelligentes et plus futiles que les hommes. Cela entraîne des différences de traitement dans la vie personnelle et professionnelle, ainsi que des problèmes d’estime de soi, et ce dès le plus jeune âge.

Il est important de prendre cela en compte quand on nous fait remarquer que tel geste, propos ou comportement est sexiste… ou même, plus largement, oppressif, car tout ce raisonnement peut s’appliquer à n’importe quelle autre oppression systémique.

Le danger du sexisme bienveillant

Quand on pense au sexisme, on pense d’abord à sa forme hostile, imprégnée de misogynie, exprimant du mépris et de l’hostilité envers les femmes et autres personnes sexisées, très bien représentée par le mouvement « incel ». Le sexisme hostile est généralement directement reconnaissable en tant que tel.

Mais il existe une forme plus insidieuse, appelée sexisme bienveillant, où les femmes sont considérées comme des êtres fragiles que les hommes se doivent de protéger. Les contes pour enfants sont remplis d’histoires où un chevalier ou un prince charmant vient au secours d’une demoiselle en détresse. Et cette image ne disparaît malheureusement pas en grandissant ; l’une de ses manifestations les plus traditionnelles est la galanterie.

Or, ces « faveurs » coûtent relativement peu aux hommes (comme tenir la porte ou payer l’addition), tout en flattant leur égo. Par contre, elles maintiennent les femmes dans une position inférieure (s’il faut les aider, c’est qu’elles ne sont pas capables) et dépendante (comment apprendre quand quelqu’un d’autre le fait à votre place ?).

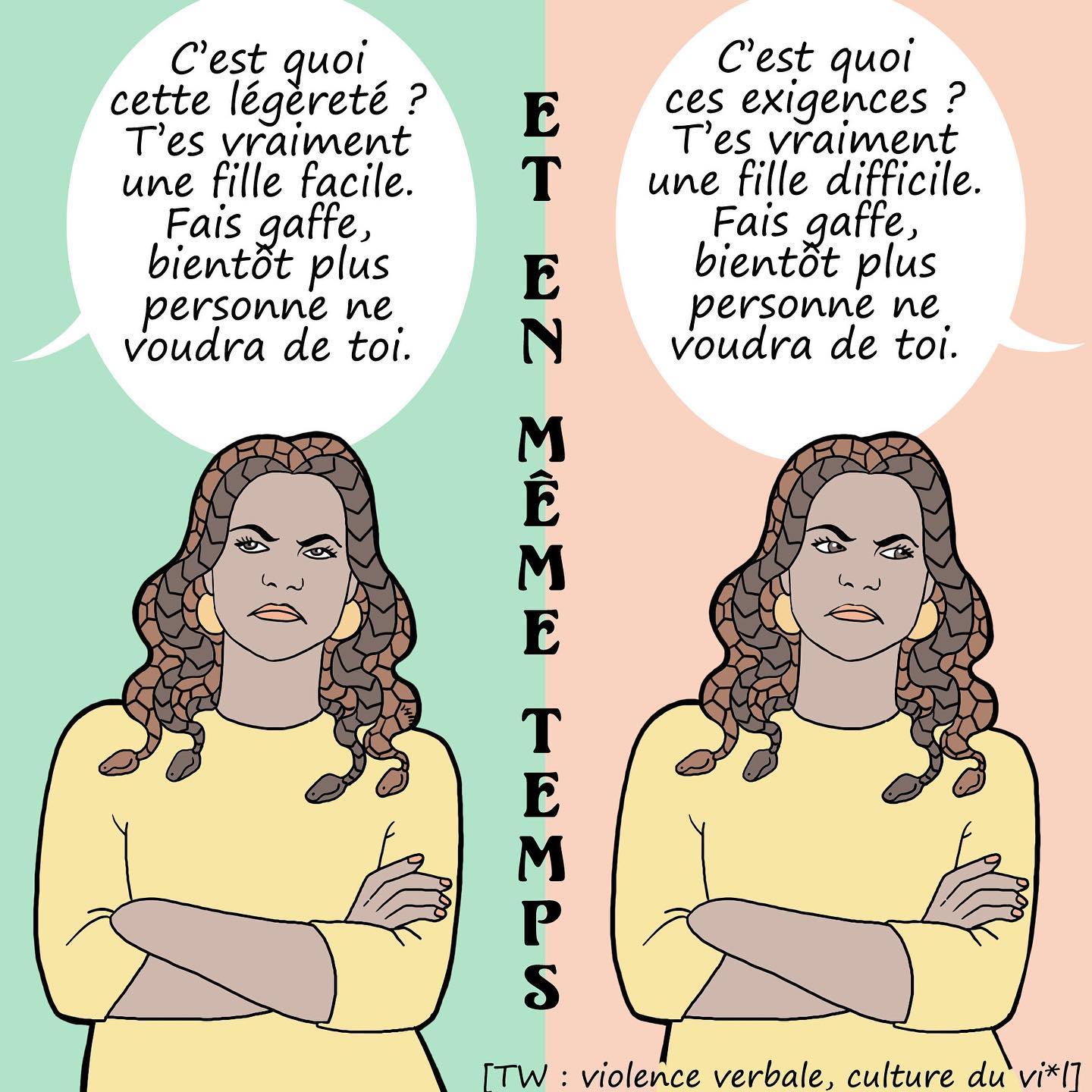

Même s’il peut parfois faire partie de stratégies de domination, le sexisme bienveillant est généralement bien intentionné. C’est pour cela qu’il est souvent difficile de le dénoncer pour une personne sexisée, sous risque de passer pour difficile, voire agressive.

Enfin, selon la théorie du sexisme ambivalent développée par Glick et Fiske, ces deux formes de sexisme œuvrent de paire pour maintenir les rôles de genre. Tandis que le sexisme bienveillant valorise les femmes qui respectent les normes de genre et agissent conformément aux attentes sociales, le sexisme hostile réprimande celles qui s’en éloignent. En cohabitant, ces deux formes participent donc pleinement à la reproduction d’un schéma patriarcal. Tout ceci est très bien expliqué dans l’article « Le sexisme bienveillant comme processus de maintien des inégalités sociales entre les genres ».

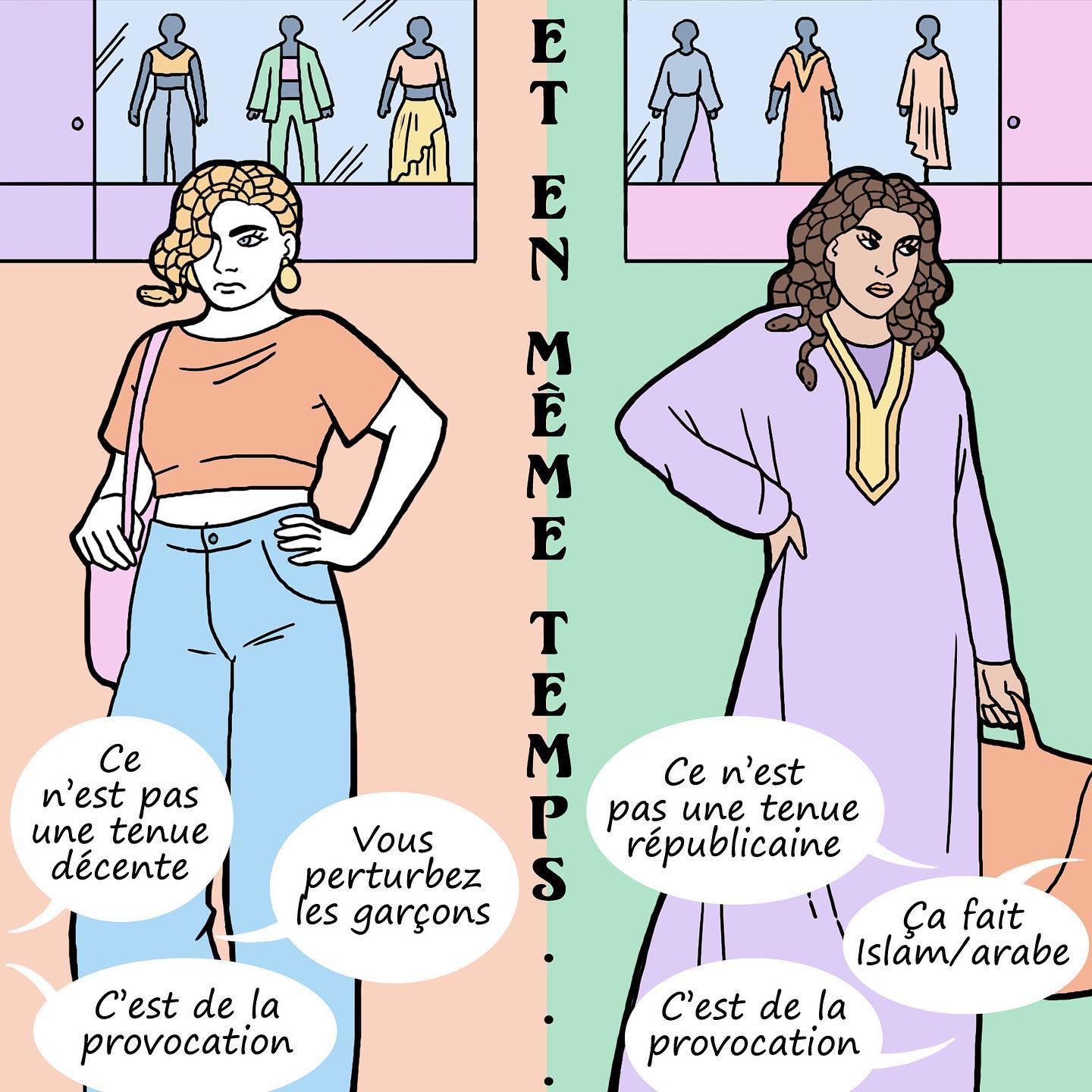

L’intersectionnalité et la discrimination multiple

Développé par Kimberlé Crenshaw en 1989, le concept d’intersectionnalité a d’abord été pensé pour montrer la double discrimination de genre et de race qu’elle subissait : la misogynoire ou la misogynie envers les femmes noires. La notion a ensuite été étendue pour analyser les différentes oppressions que peut subir un individu, du fait de son identité plurielle, aussi bien que les relations qui peuvent y avoir entre elles. Si une même personne peut subir plusieurs types d’oppressions, ces dernières ne font pas que s’additionner : elles se combinent et se renforcent pour créer de nouveaux mécanismes oppressifs spécifiques. Ainsi, une femme pauvre et une femme bourgeoise n’expérimentent pas le sexisme de la même manière, bien qu’elles vivent toutes les deux dans un système patriarcal.

Comme Rokhaya Diallo l’explique dans cet interview : « L’intersectionnalité permet de décrire le fait que toutes les femmes ne vivent pas dans les mêmes conditions. Une femme d’origine asiatique vit le sexisme et le racisme. En ce sens, elle se retrouve à l’intersection de plusieurs types d’exclusion. Elle vit une condition singulière, qui doit être décrite et décryptée comme telle. Il s’agit de comprendre qu’il existe des femmes musulmanes, des femmes pauvres, des queers, des trans, des femmes qui sont en situation de handicap, qui ont besoin d’outils pour analyser leurs conditions spécifiques. Si on ne se penche pas sur les particularités de ces femmes qui vivent plusieurs types de dominations, on ne pense alors qu’à la majorité des femmes dominantes sur le plan économique et intellectuel. »

Tu trouveras plus d’informations à ce sujet dans l’article « L’intersectionnalité, c’est quoi ? » du site d’Amnesty International.

La fin du sexisme ?

Beaucoup de choses ont évolué ces dernières années, notamment grâce aux luttes féministes et intersectionnelles. Les violences sexistes et sexuelles sont de plus en plus visibilisées et dénoncées, et légalement, les femmes ont les mêmes droits que les hommes. Cela mène certaines personnes à dire que nous vivons aujourd’hui la fin du sexisme, et du système patriarcal en général.

Tout d’abord, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, comme illustré par la bande-dessinée suivante de Maedusa :

Par ailleurs, envisager une évolution linéaire des droits où tout irait dans le bon sens, c’est oublier le « retour du bâton », théorisé dans les années 1990 par Susan Faludi, et plus connu sous le terme anglais « backlash ». Chaque avancée féministe est suivie par un mouvement conservateur et réactionnaire qui fait reculer les droits des femmes. Cela peut avoir des conséquence graves, telle que l’annulation par la Cour suprême américaine en 2022 de l’arrêt Roe v. Wade, alors que celui-ci reconnaissait depuis 1973 le droit à l’avortement aux États-Unis, ou l’arrêt complet des politiques de diversité, équité et inclusion depuis le début de la seconde mandature de Donald Trump.

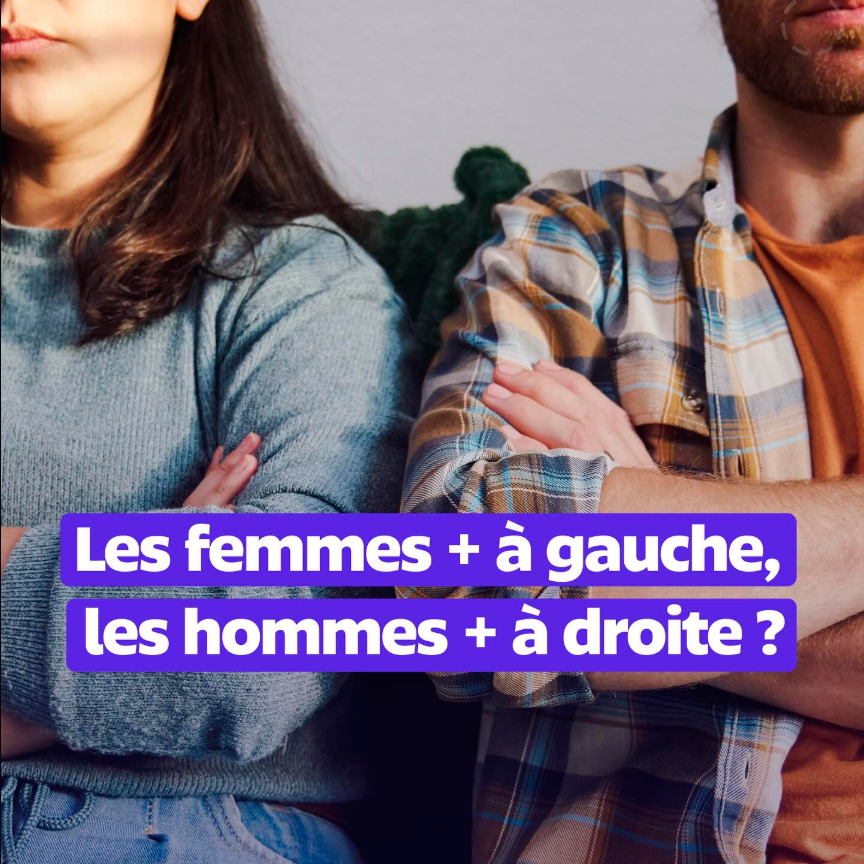

Ce phénomène est bien à l’œuvre aujourd’hui en France. Selon le rapport 2024 du Haut conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes, on observe chez les hommes de 25 à 34 ans un retour des opinions conservatrices en matière de genre. Par exemple, 34 % (+7 points) des hommes pensent qu’il est normal que les femmes arrêtent de travailler pour s’occuper de leurs enfants, tandis que 37% (+3 points) considèrent que le féminisme menace leur place. Plus que leurs valeurs élevées, c’est l’augmentation de ces pourcentages qui est inquiétante.

Le rapport 2025 du HCE n’est pas plus encourageant et parle même d’un « backlash » médiatique : « dans les médias, les discours sexistes et masculinistes ont gagné en visibilité, souvent considérés comme de simples opinions » avant d’ajouter que « le fossé entre les choix politiques des femmes et des hommes – le gender gap – s’est élargi de manière inédite. »

Le sexisme est malheureusement loin d’être une histoire ancienne !

Le sexisme anti-hommes, ou pourquoi il n’existe pas

Le féminisme est devenu un thème régulièrement abordé dans les médias, notamment depuis #Metoo. Quoi de plus normal quand on voit tout le chemin qui reste à parcourir et que cela concerne quand même plus de la moitié de la population. Mais, face à l’avancée – toute relative – de certains droits, certaines personnes sortent l’argument du « sexisme inversé ».

Les hommes peuvent faire l’objet de discrimination lorsqu’ils ne se conforment pas aux rôles sociaux attendus de leur genre. Cependant, il s’agit d’une discrimination individuelle et non d’une idéologie systémique. Cette discrimination ne repose pas sur l’idée que les hommes sont inférieurs aux femmes, mais bien sur celle que les femmes sont inférieures aux hommes, femmes auxquelles ils sont alors associés. Or, dans un système patriarcal, il n’y a rien de pire pour un homme que d’être associé à une femme. À l’inverse, un homme qui se conforme à ces stéréotypes de genre n’aura socialement qu’à y gagner.

De nombreuses injonctions faites aux hommes peuvent être source de souffrance : sois fort, ne pleure pas, ne montre pas tes fragilités, etc. Mais ne nous y trompons pas, ces injonctions font partie intégrante du système patriarcal contre lequel se battent les mouvements féministes. Et c’est en répondant à ces injonctions qu’un homme devient oppresseur.

La domination masculine est profondément ancrée dans notre société, et les représentations sexistes font office de norme. Sans travail de déconstruction de notre part (la fameuse pilule rouge de Matrix), nous ne nous en apercevons même plus. À l’inverse, nous allons immédiatement remarquer quelque chose qui sort des normes genrées. Par exemple, c’est parce que nous sommes habitué·es au silence des femmes que nous les pensons bavardes dès qu’elles s’expriment, comme le montre les études précédemment citées. C’est pour cela que certain·es hurlent au « péril woke » alors que toutes les études montrent que les stéréotypes genrés restent profondément ancrés dans nos sociétés, même à l’heure actuelle. Plus d’égalité et de représentativité dans les médias ne signifie pas que nous en avons fini avec le patriarcat, et encore moins que nous entrons dans un système matriarcal.

Pour plus d’informations, vous pouvez lire le rapport « Le sexisme “anti-hommes” : pourquoi il n’existe pas » du Collectif contre les violences familiales et l’exclusion :

Pour approfondir le sujet

Il existe de très nombreuses autres ressources sur le net. En voici une petite sélection :